目次

「空走時間」は、0.75秒

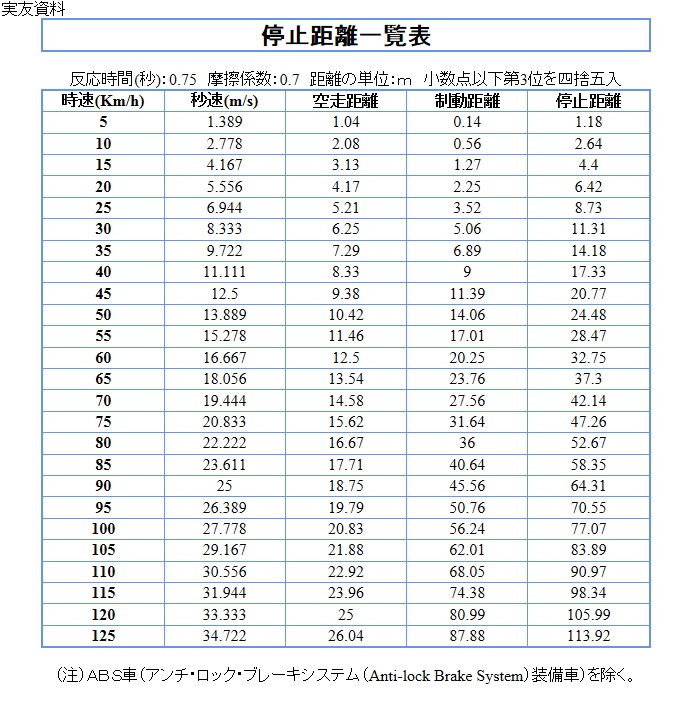

停止距離一覧表

(「実務の友」サイトより拝借いたしました)

判例を読んでいると、たとえば、このような記載をみることができます。

対向車線を走っていた被告車は時速50kmで走行していた。センターラインをオーバーした原告車を発見したのは被告車から16.2mの地点だった。したがって、停止距離である24.5mより手前なので(上図確認)、回避することは不可能であった。

停止距離とは

のことです。次に、

空走距離とは

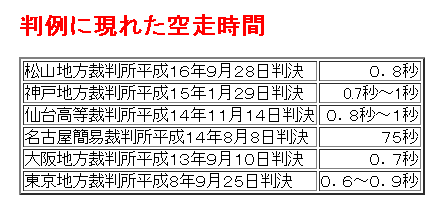

先の判決で使われていた「空走時間」は、0.75秒です。この「0.75秒」は、交通事故に関する本や資料でごくふつうに使われているし、判例でもよくみられるものです。たとえば

(河原崎法律事務所のサイトより拝借したのですが(上から4番目の判例の75秒は0.75秒の間違いかと思われます)、こちらもだいたい「0.75秒」前後で収まっていますね。

さらに、脇田達也弁護士のサイトによると(現在、アクセス不可)、

平均値は約0・8097秒,中央値は0.8秒ということでした。

空走時間に関する判例

人任せもなんだから、空走時間に言及している判例を片っ端から調べてみました。

ところで、江守鑑定は、被告車が衝突後減速するまでの空走時間を1・5秒、衝突後の共通速度を毎時4ないし5㌔㍍、原告車の衝突速度を毎時20㌔㍍という前提の下に、被告車の衝突速度を毎時6ないし7㌔㍍、したがって、被告車が①地点を発進してから衝突するまでに約4秒を要したという前記結論を導き出しているものである。江守鑑定によれば、仮に、右の前提のうち、被告車の空走時間を1・0秒とすると、衝突後の共通速度は減速度が0・6G(重力の加速度)のときに毎時約7㌔㍍、減速度が0・1Gのときに毎時約4・5㌔㍍となり、衝突後の共通速度を毎時約7㌔㍍とすると、被告車の衝突速度は毎時約9㌔㍍、共通速度を毎時約4・5㌔㍍とすると被告車の衝突速度は毎時約6・5㌔㍍となる。また、江守鑑定によれば、普通乗用自動車が通常の加速度で発進した場合、3・7㍍の距離で毎時約11・9㌔㍍(3・8㍍の距離では毎時約12・0㌔㍍)の速度になることが認められる。

ブレーキが作動してからロックされるまでの時間(0・2秒)とブレーキをかけようと思ってからブレーキが作動するまでの時間(空走時間、およそ0・8秒)を考慮すると・・・

原告車は衝突前に約2.8メートルのスリップ痕を残していることが認められるから、原告が被告車を発見後直ちに制動措置をとったとすると、知覚時間を0.2秒、空走時間を0.7秒として、空走距離は、時速50キロメートルで約12.5メートルであることからすると、原告は、衝突地点の約15.3メートルの地点付近で被告車を発見したものと推認される。

被告の認識によれば、被告は、3車線の中央車線上、前方約12.4メートルの地点にはじめて訴外Aを発見し、その地点付近で同人と衝突した。右認定の被告車の速度に照らせば、空走時間1秒以内で衝突したことになるところ・・・

原告車両はぶつけられるまでほとんどブレーキをかけないで走行していたというのであるから、平均空走時間1秒としても、約16.7メートルの間、原告車両のブレーキはきかなかった筈であって・・・

時速約90キロメートルないし約105キロメートルの速度で走行する自動車の空走距離は,平均値0.4秒ないし0.8秒で,時速90キロメートルの場合10.56メートルないし21.11メートル,時速100キロメートルの場合11.11メートルないし25メートル,であることは,当裁判所に顕著な事実である。

本件事故発生場所の道路は、アスファルト舗装の平坦な道路で、本件事故当時路面は乾燥していた。このような状態の道路を時速40キロメートルで走行している自動車が急ブレーキをかけた場合の制動時間は1.59秒、制動距離は9メートルであり、空走距離は、反応時間の早い人(0.5秒)で5.56メートル、遅い人(1秒)で2.2メートルである。

いわゆる空走時間を0.7秒とした場合、加害車両の空走距離は4.86ないし5.83メートルとなるから・・・

一般に、車両運転者が危険を感じて、制動操作を行い、制動効果が現れるまでの時間(反応時間及び空走時間)は、約0.8ないし1秒程度と考えられ・・・

一般に用いられる空走時間0・8ないし1・0秒、摩擦係数0・7を前提とした場合・・・

一般に、運転者が危険を認識し急制動をかけた場合、時速45キロメートルで進行する自動車は11.56メートル程度、同50キロメートルの場合は24.89メートル程度進行して停止すると考えられている(空走時間を0.8秒、摩擦係数を0.7とした場合))とも整合しているということができ、信用できる。

危険を感じてブレーキを踏みブレーキが効き始めるまでの時間(空走時間)を1秒とすると・・・

一般に、運転者が障害物を発見して急制動の措置を講じてからブレーキの効

果が現れるまでの時間(空走時間)は、早い人で0.5秒、平均で0.8秒とされているところ、本件における空走距離が約19.4メートルであるから、仮に時速140キロメートル(秒速38.89メートル)であれば、約0.499秒を要したことになる。ところで、空走時間に関しては個人差が大きいとされているから、原告日野の年齢(25歳)、運転経験(7年)、高速運転の経験等を考慮すれば、右空走時間(約0.499秒)で制動開始が可能であったということはできても、蓋然性が高いといえず、右供述のみから直ちに本件事故時の同原告の走行速度が時速140キロメートルであったと認めることはできない。

一般に認められる制動距離関係(一般に空走時間は0.8秒、摩擦係数は0.7とされており、これによれば、時速を10キロメートルとした場合、制動距離は、空走距離2.22メートル、実制動距離0.55メートルの合計2.77メートルとなり・・・

被告は、危険に気が付いた時の加害車の速度を、時速20㌔㍍程度であったと供述しているところ、この供述は、前記認定の制動距離関係や一般に考えられている空走時間を0・8秒、摩擦係数を0・7とした場合の時速20㌔㍍で進行している自動車の制動距離6・61㍍(空走距離4・44㍍、実制動距離2・21㍍の合計)とも整合性があり、信用できる。

一般に危険を感じて急ブレーキをかけ、それが効き始めるまでの時間(空走時間)は平均して0・5秒程度を要するから・・・

原告は、被告車が直前に急に交差点に進入してきたものであると主張しているけれども、危険を認識してからブレーキ痕が残らないほどの直前とはいわゆる空走時間である約1秒以内ということになるが・・・

一般に危険を感じて急ブレーキをかけ、それが効き始めるまでの時間(空走時間)は平均して0.5秒程度を要するから・・・

当裁判所に顕著な一般的な空走時間0.8秒を前提とすると空走距離は約18㍍であって・・・

通常,空走距離は,0.9秒ないし1秒程度を考慮すると認められるところ,被告Aが職業運転手であること,本件では,被告Aは,被告車を発見した(2)の地点からブレーキを踏んで制動を開始した(3)の地点までの間,進行すべきか止まるべきか迷つた後,(3)の地点でブレーキを踏んだと供述しているので(本人尋問では,(3)の地点より少し手前でブレーキを踏んだとも供述している。),3)でブレーキを踏んでからの空走距離は,通常よりも短時間の0.6秒程度を考慮すればよいと考えられる。

自動車の急ブレーキを掛けた際の空走時間は、0・6秒ないし0・9秒であるところ・・・

時速60Kmで進行する車両で急制動措置を取った場合、いわゆる空走時間を0.7秒とすれば、その間に約11.7m進行する。

本件衝突位置の手前に長さ2メートルのスリップ痕があるから、空走距離を約16メートルとし、空走時間を0.8~1.0秒程度とすれば、ほぼ時速60~70キロメートルとなること・・・

本事故現場にスリップ痕がないこと等を指摘するので検討するに、時速50㌔㍍(秒速約13・9㍍)で急制動の際の空走時間を0・8秒ないし1秒程度とすれば・・・

二審は空走時間を0・6秒として有責を判示するも、最高裁は「突発的事故に遭遇した場合における空走時間を0・6秒とするのは、自動車運転者に酷に過ぎる」ものと、衝突は「不可能であった」と乗用車無過失、免責判決を下した。・・・二審裁判所は、請求どおりの損害額を認め、危険を感じて急制動措置をとるまでの「空走時間を0・6秒」と認定し「Zが法定速度を遵守して走行し、適切な急制動措置及びハンドル操作をとっていたとすれば、第二事故を避け得たのではないかとの疑問が生じるのであって、本件全証拠によるもZの無過失を認めるには足りないといわざるを得ない」とZに賠償責任を認め、7、301万4、440円の支払いを命じた。Z上告の最高裁は、この0・6秒の空走時間等を「是認することができない」とZの免責を認めて「原判決を棄却」した。運転者は、事故を予測して運転しているわけではないから、「突発的事故に遭遇した場合における空走時間を0・6秒とするのは、自動車運転者に酷に過ぎる」とし、さらに、危険認知地点も対向車線内での事故であるから、転倒した「接地地点に至った地点」であり、「第二事故地点の手前でZ車を停止させることは不可能であった」ので「Zには過失がなく」免責されると判示、原判決を破棄した・・・

被告車が時速100㌔㍍を超える猛スピードで走行していた場合、空走時間を1秒とすると裁判所の考える空走時間というのは・・・

空走時間を0・5秒と仮定した空走距離5㍍を加えた距離・・・

一般に、運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間の空走時間として0・8秒ないし1・0秒を要すると考えられていることを考慮すると・・・

「空走距離は,平均値0.4秒ないし0.8秒」は顕著な事実

裁判所の中には、「空走距離は,平均値0.4秒ないし0.8秒」として、「当裁判所に顕著な事実である」としているのまであります。

時速約90キロメートルないし約105キロメートルの速度で走行する自動車の空走距離は,平均値0.4秒ないし0.8秒で,時速90キロメートルの場合10.56メートルないし21.11メートル,時速100キロメートルの場合11.11メートルないし25メートル,であることは,当裁判所に顕著な事実である。

裁判所では紛争の解決のために、提示された事実を当事者が証明していくのが原則なのですが、証明しなくてもいい例外がいくつかあります。そのひとつがこの「顕著な事実」です。すなわち、「顕著な事実」とは、「いちいち証明するまでもなくあきらかな事実」(「新民事訴訟法概要2版 P303)という評価なのです。

この「顕著な事実」には2種類あって、ひとつが「公知の事実」で、たとえば地球がまあるいとか。もうひとつが「職務上顕著な事実」で、裁判官が職務上の経験から知っている事実。

この2つは判断の客観性が担保されているから、いちいち証明しなくてもいいとされています。「客観性が担保されている」という評価ならしいのですが、「0.75秒」とか「0.4秒ないし0.8秒」などのどこがそうなのかと、私は思いました。

このように、法曹界では空走時間は0.75~0.8秒だということがいわば常識化していて、一人歩きし、その数値に疑いの目を向けることがありません。この「0.75秒」は、ある条件下で求められた実験値によるものです。

事故は不意に起こるものだということを忘れている

実験とは、被験者が実験中だということを認識しているのがふつうなため、たとえていうなら「パネルクイズ アタック25」のようなもので、今は今かとボタンを押そうと待ち構えている回答者の平均ボタン押し時間のようなものです。

実験なのだから、事故が起こることが事前にわかっていて身構えているは言い過ぎにしても、意識している被験者から測定した「制動操作遅れ時間」であることにもっと注意をむけるべきですね。

言うまでもなく、交通事故は、何が起こるかを全然予期していないドライバーに起こります。車の運転をしている人に聞いてみると、自分は事故とは無縁だと思っている人が多い。予期していれば0.75秒ですばやく対応できるのでしょうが、予期していない状態なら、もっと時間を要するはずです。

ところが、「空走時間」でネット検索してみると、「0.75秒」を「事故があることを予期していない通常人の平均的な反応時間」とか「老若男女の平均的な反応時間」としていていることが多いのです。いや、これは実験なのだから被験者は予期しながら実験を受けているはずなのに、その事実を忘れ、あやまった理解が一般的なように思います。

裁判官は頭の悪い分からず屋ばっかりなのか、それとも車で事故ったことがない幸運な方ばっかりなのか、この事実を無視しているか、知りません。

単純な事実から始めましょう。これまでに交通事故に私自身何度かあっています。幸いにも人身事故の当事者にはなっていないけれど、物損事故の当事者、すなわち物損事故の被害者にも加害者にもなったことがあります。その時のことなどを思い出しながら、事故直前のことを書いてみたい。

車の運転をする。視界には多くものが見える。たった1秒間に限定しても、数えきれないほどの無数といっていいほどのものが視界にはいってきます。それが対向車だったり、車道のはしに停止している車だったり、とろとろ遅い前走車だったり、信号の色だったり、歩行者のおばさんや小学生だったり、車道のはしを自転車に乗るおじさんだったり、横断歩道を渡ろうとしている女子高校生だったり、歩道の植え込みだったり、お店の看板だったり、並木通りの満開に咲く桜だったり、それこそ数えだしたらきりがないくらいです。

量としては無限にあるそれらの中から、あるもの・ある人を意識的に視界の中心でとらえています。その他のもの・人は、視界の隅っこや中心であっても背景として、なんとなくとらえているにすぎません。つまり、そこには「意識して見る」ための主観的な取捨選択が行われています。

その取捨選択の中に、ある事象について危険を感じたとします。ただ、その危険には大~小まであって、その危険の認識度によって私たちはブレーキを踏む場合もあればハンドル操作で回避しようとすることもあります。ブレーキを踏むとしましたが、ある時は急ブレーキですが、あるときは力いっぱい踏みこまないていどのブレーキもあります。このように急ブレーキ以外で回避措置をとることがいくらでもありうるわけです。

走行する車両が事故を回避しようとする場合、急ブレーキを踏む方法が一般ですが、これ以外にハンドルを左右に切って進路を変更することで事故を回避する方法もあります。

しかし、ブレーキの場合、アクセルペダルに乗せていた足をブレーキペダルに乗せ替え、あとは、思い切り踏み込むだけという単純な作業であるのに対し、ハンドルを切る場合、まず、右に切るか左に切るかを瞬時に判断しなければなりません。また、切りすぎると反対車線に進出したり歩道に乗り上げたりして別の事故を起こしてしまう危険性があり、どのくらい切るのかについても瞬時の判断が要求されます。

そのため、ハンドルを切る(転把)ことによって事故を回避できたかどうかを検討することは、通常あまり行われておらず、実際、とっさの場面で急ハンドルを切るべき注意義務を否定した裁判例もあります(東京高裁平成14年12月3日)。

「交通事故捜査と過失の認定」より

ここで、空走時間の定義をあらためて確認しておきます。

空走距離とは

ドライバーが危険な進路妨害物を発見してから実際に制動が始まるまでには、ある長さの時間が必要である。これを空走時間(反応時間)といい、空走時間の間に走ってしまう距離を空走距離という。

さて、ここからは「0.75秒」説の実験のほうです。実際の事故とどこがどう違うのかです。

(つづく)

【参考文献】

「歩行者 人動車 道」

【参考論文】

「反応時間研究の歴史と現状」大山 正