【出典:http://www.healthfitnessresource.com/ja/】

偽関節とは?

骨折事案で「偽関節」という言葉がよく出てくるけれども、「偽関節」とは何だろうか。「標準整形外科学」(医学書院)では、「偽関節」とは、「骨折部の癒合過程が止まって、異常可動性を示す場合」だと解説している。では「関節」とはそもそも何か。

[amazonjs asin=”426001787X” locale=”JP” title=”標準整形外科学 第12版 (STANDARD TEXTBOOK)”]

これも先の本では「関節は相対する2つあるいはそれ以上の骨を連結する構造体をいう」とし、「関節は可動性に応じて、可動関節と不動関節の2つに分類される」としている。ふつう「関節」といわれるのは前者の「可動関節」のことである。偽関節の好発部位、すなわち偽関節を生じやすい骨は

②舟状骨

③大腿頚部内側

である。

【脛骨下3分の1の例】

それに付け加えるとすれば、後遺障害でよく問題になってくる鎖骨である。

「偽関節」の最大の特徴は、可動性の「異常」にある。ふつうの「関節」は自分の意思で曲げたり伸ばしたりできるが、「偽関節」は意思によらず、勝手に曲がるわけである。だから、部位によっては固定装具を使わないと、日常生活に支障をきたすことになる。

遷延癒合・偽関節の原因

a:血行不良部位の骨折(下腿骨中下1/3、大腿骨頚部内側、舟状骨、距骨など)

b:粉砕骨折や骨欠損型の骨折

c:軟部組織の高度挫滅・広汎欠損を伴う開放性骨折

a:不適切な牽引(強すぎる、方向が不適切など)

b:不適切な手術(内固定具の強度不足、手術技術の稚拙、介在物の除去不足、過剰な骨膜剥離など)

c:不適切な後療法(負荷が早すぎる、または強すぎる、負荷が遅すぎる、または弱すぎる、不適切な装具の装着など)

d:内固定具の折損

医療照会上の留意点

さて、その「偽関節」だが、私が医療照会をしたときのメモに基づき、留意すべき点を以下に列記したい。まずは「偽関節」に関する基本的な質問である。

②偽関節の原因は何か。

③偽関節に対する治療方針。

④再接合術が必要な場合、手術名、施行時期、予想入院期間は?

「遷延癒合」に関する基本的な質問。

次に留意すべき点についてである。

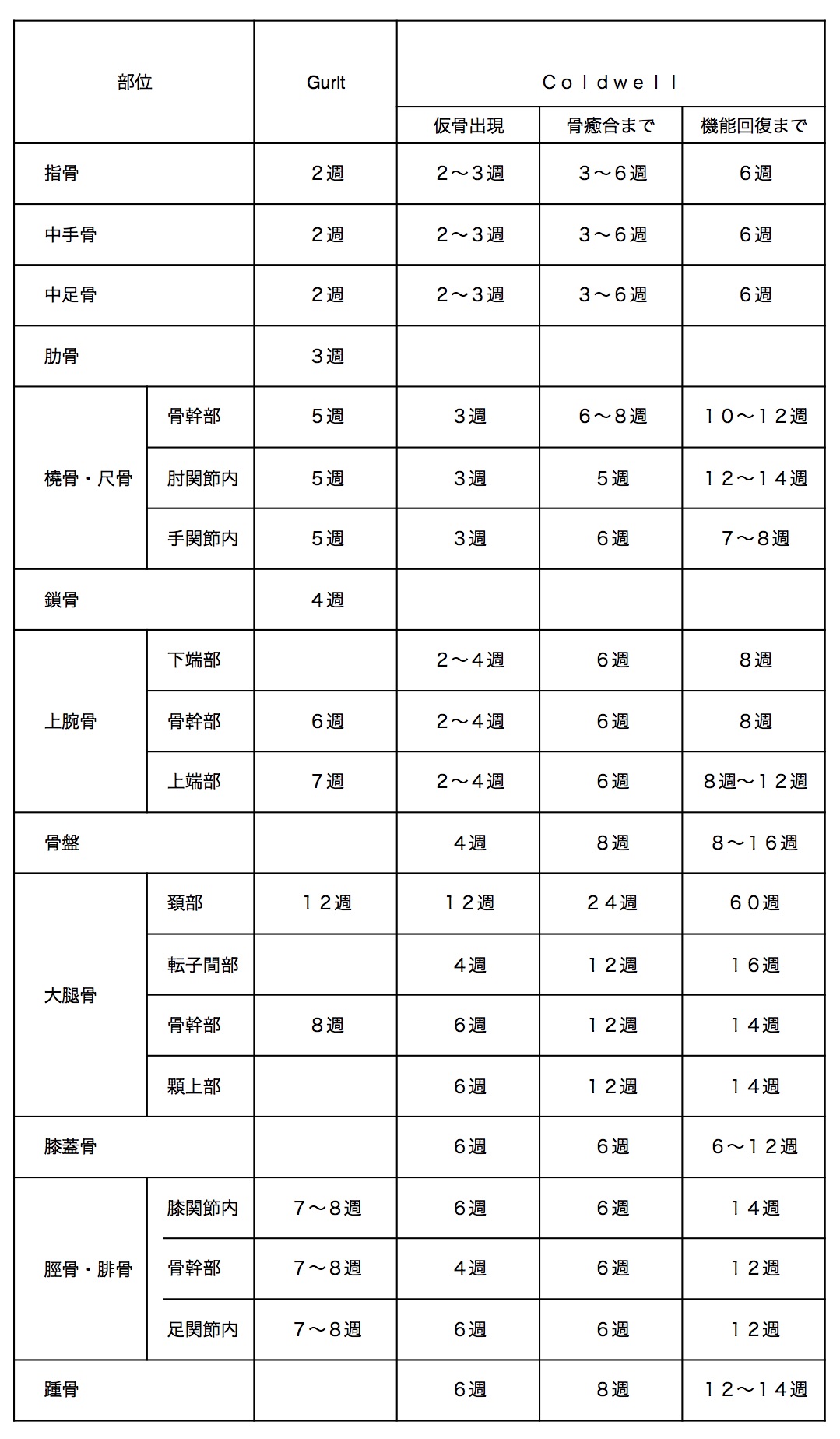

「標準整形外科学」(医学書院)では、

偽関節を「骨折部の癒合過程が止まって、異常可動性を示す場合」だとしているのに対し、遷延癒合は「骨折治癒の予想される期間を過ぎても骨癒合がみられないものをいう。しかし、骨折部の癒合過程が緩慢ではあるが、少しは続いているものである」としている。が、実際の臨床医学上は明確に区別できない。

問題になりやすい点

感想

以上の記載は医研センター講師の先生の著述やテキスト、研修内容をもとにした。つまり、損害保険会社の顧問医の見解である。もし、損保の対応に不満がある場合は、医研センターの先生の見解に基づくとこうなんだけれども・・・と反論するのが説得的である。・・・と私は思うのだが・・・。