【こんな物々しい実験じゃ、衝撃が加わるのがいつかいつかと身構えるなと言われても自然と身構えてしまう。心で否定しても身体は準備している。その影響というのはないのだろうか】

目次

はじめに

かつて「軽微な追突事故と頚椎捻挫との因果関係(1)」という記事を書いた。最後のところで(つづく)と書いていた。その続編である。

交通事故工学鑑定について

弊サイトでリンクしている西川雅晴弁護士のサイトに、「交通事故工学鑑定について」という興味深い記事がある。そこから一部引用する。

民間人である加害者、被害者が選任する鑑定は「私的鑑定」と呼ばれています。科捜研等の鑑定に戦うにはこのような「私的鑑定」を利用することがあります。そのため、「交通事故鑑定」を職業とする方もおられます。

注意しなければならないのは公的な資格として「交通事故鑑定人」は存在しないということです。そのため「交通事故鑑定」の世界は「魑魅魍魎」が跋扈する世界と言って過言ではなく、過去において詐欺事件も発生しています。私もいい加減な鑑定を数多く見てきました。また、被害者側の「私的鑑定書」に対し、加害者側が反論の「私的鑑定書」を提出し、さらにそれに対する再反論の「私的鑑定書」を提出する・・・という鑑定書合戦となり、費用が数百万円というレベルになることもあります。

損保も私的鑑定を証拠として提出することがありますが、巨大な資金力を持つメガ損保ですら、まともな私的鑑定人を見つけることが困難のようで、いい加減な私的鑑定が多いというのが正直なところです。

いい加減な鑑定の例としては

・実況見分調書とは異なる事実関係を基礎としている

「私的鑑定人」が刑事記録を精読していないことが原因です。この類のミスが「私的鑑定」には数多くあります。・常識に反している

物理法則に反しているのではなく、「常識外れ」というものです。ハンドルを右に切ったら車が左に回転したという類のミスであり、「私的鑑定」には少なくありません。・物理法則、実験論文等に反している

「私的鑑定」は多くは高校レベルの物理の知識で作成されており、ミスを見破ることは難しくはありません。まともな「私的鑑定人」がこの世に果たして存在するのか疑わしいと言って良い状況であると私は考えております。勿論、経験と知識を有する鑑定人もおりますが、宝くじにあたるよりも確率としては少ないと思います。

たしかに、おかしな鑑定書は存在する

「まともな「私的鑑定人」がこの世に果たして存在するのか疑わしい」とは、思い切ったすごい言い方だったので、私はびっくりしてしまった。理系コンプレックスの私などは、鑑定人と聞いただけで、すごいと思ってしまうほうだし、まともな鑑定人だって存在するに違いないと私は思う。結局は、むずかしそうな数式や物理法則、あるいは○×博士などの「権威」でコテコテ着飾っているだけで、論理の運び方が杜撰なため、ニセモノだといずれ見破られてしまう例が多い――ということなのだろう。七面鳥のディスプレイとおんなじ。ただのコケ脅しにすぎない。どこの分野の世界にもニセモノがいるという、よく聞く話だ。

私も私的鑑定書というのをこれまでいくつか見たことがあるけれど、そんなに数多く見たわけでもない。だから、この分野についてはほとんど何も知らないし、語る資格がないのかもしれない。ただ、これまで見た数少ない鑑定書について、書き方がよく似ているなあとか、こんな理由でどうしてこんな結論になるのだろうかと思ったことはある。理系出身でない私には物理とか数学などの難しい話は無理だが、そんな難しいことではなくて、あくま常識で判断して、これはおかしいのではとつい思ってしまう鑑定書がたしかに存在するのだ。

実験条件が違うのに理由も示さず援用する鑑定書

一例をあげよう。

Aさんが自分の子どもを迎えに学校に行き、学校前の広場に車を停めて待機していた。他にも待機している車が何台もあって、そのうちの1台が、子どもが学校から出てきたので、子どもを車に乗せて、スイッチターンをしようとしたところ、自分の車の後ろ2、3mのところに停車していたAさんの車の後部に自車後部がぶつかってしまった。加害者の車は後部バンパーがへっこんだが、Aさんの車の被害はナンバープレートが歪んだだけだった。事故としては軽微なものだった。

ところが、Aさんは入院してしまった。むち打ち損傷だが、それに加えてバレリュー症候群の症状まで加わり、重症化した。損保は、そのような軽微な事故で怪我をすること自体ありえないとして、事故との因果関係を否定し、争うことになった。そのときの私的鑑定書を私は見たことがあった。

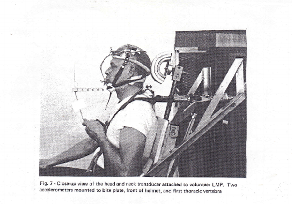

上の写真はその私的鑑定書に添付されていた「Mertz&Patrick」の研究報告書に載っている写真である。軽微事故で、事故との因果関係を否定するばあいに、この研究報告書はよく使われているから、ご存知の方もおられよう。

写真をよく見てほしい。追突事故は突然の不意打ちで被害に遭うのがふつうである。しかし、実験というのは被検者がたいてい事前に予知していることが多い。というか、予知させなくすることが困難だ。「Mertz&Patrick」の実験もまさにそうで、いまはいまかと、衝撃が加わることを事前に知っていることが容易に読み取れる写真である。しかし、当該事故はまったく知らずに不意打ちで発生したものである。だから、「Mertz&Patrick」の実験結果をそのまま援用するこの鑑定書に、私は強い違和感を覚えた。

考えてほしい。不意打ちか、事前に予想しているかで、その衝撃は相当に違うことを。例として適切かどうかわからないが、私がこのことで思い出すのは、階段を下りるときに、たとえば10段ある階段で階下にすでに下りてしまっているのにそのことに気づかず、まだ一段あるものと勘違いして、さらに足を下ろしたときの衝撃である。こんな経験ってないですか。そのときの衝撃のなんともすごいこと。股関節や膝関節が壊れたんじゃないかいうほどの衝撃である。試合中のパンチを対戦相手が、試合中でないときに不意打ちで受けたら死亡するとかいう有名な話もある。

事前に身体がその衝撃に対応するよう準備しているかいないかの違いはこれほど大きい。

さらにもうひとつ、別の実験結果も援用していたのだが、その際に以下のような写真(こちらはネットから探してきたもの)も添付されていた。

当該事故は、走行中に追突されたわけでなく、したがって、シートベルトもしていないし、ハンドルも握っていない。この写真ではシートベルトもしているし、ハンドルも握っている。このような違いのある実験結果をそのまま使えるのだろうかと、私は思った。「そのまま」使えるという理由が、鑑定書のどこにも書かれていなかった。

私的鑑定に対する裁判所の態度

この私的鑑定について裁判官自身はどのように感じているのだろうか。たとえば、東京地裁の原田卓裁判官は、平成2年の東京弁護士会弁護士研修講座で以下のような感想を述べられている。

自動車工学に基づく意見書については、これも決まって保険会社側に有利な意見、すなわち、「当該交通事故を解析した結果、鞭打ち症は発症していない」という意見書が提出される。これらの工学的意見書を書く人には、名前を聞くだけでどういう内容かが分かる人もいる。というのは、書いている意見書というのは、定型文書のほんの一部を変えた程度のものだからである。保険会社側から提出されるこれらの工学的意見書の信憑性には、かなり疑いがあるのではないかと思われる。

その発言を受けて、平成14年3月に東京地裁の河邉裁判官はこのように述べられている。

原田裁判官の指摘のうち、工学鑑定ないし工学的意見書に関しては、今日では、裁判所の工学鑑定に対する不信感が広く知れ渡ったためか、鞭打ち症の事件で工学的意見書が提出されることは、ごく稀となっています。

事故解析共同研究会の成果

このようにむち打ち損傷における工学鑑定が信用できないという声が大きくなり、その対応を迫られた社団法人日本損害保険協会が委託して行ったのが事故解析共同研究会の研究結果である(1994年12月)。それは、羽成守・藤村和夫著「検証むち打ち損傷-医・工・法学の総合研究-」にまとめられている。以下がその研究の成果である。

第3節まとめ

Ⅰ 明らかになった知見

1 無傷限界値(閾値)論に終止符

実車衝突実験の衝突速度は6~2km/h範囲内で、多くは12km/h前後で行われた。

そのうち、衝突速度が15.3km/hまでは被衝突車の運転席に被験者を搭乗させた。それ以上の速度では被験者を搭乗させていない。

実験後、自覚症状を訴えた者は、いずれも実験前と異なる他覚所見はなかった。しかも、ヘッドレストレイントが装備されている限り、遣突事故による頸部損傷の大部分は、頸部の過伸展を原因とするものでないことは明らかである。したがって頸部痛などの発生は、頭頸部の生理的可動範囲内での運動で生じたことになる。第2章表2-10(80頁)等に明らかなように、自覚症状を訴えた追突実験の被験者の衝突速度等は、次のとおりである。

| 実車実験 | ||||

|---|---|---|---|---|

| No. | 衝突速度(㎞/h) | 速度変化(㎞/h) | 頭部最大加速度(g) | 車体の平均加速度(g) |

| 11 | 10.3 | 6.9 | 2.9 | 1.4 |

| 13 | 12.1 | 7.2 | 5.3 | 1.9 |

| 16(2例) | 12.2 | 7.7 | 7.8 | 1.6 |

| 1.5 | ||||

| 21 | 12.4 | 6.4 | 3.5 | 1.1 |

| 5 | 12.5 | 6.4 | 4.1 | 2.1 |

| 18 | 15.3 | 8.6 | 5.2 | 1.7 |

このように、頭部にかかる最大加速度は2.9g~7.8gまであるが、速度変化と衝突速度は、頭部にかかる最大加速度ほどの大きな変化割合はない。特に衝突速度では10km/h台1名、12km/h台5名、15km/h台1名というものであって、12km/h台に集中している。

一方、模擬(台車)実験は、台車(自重約100kg)に振り子式の落錘(約150kg)を打撃して行ったため、実車のような正確な衝突速度は測定できないが、推測で8km/h~12km/h程度のものとして行われた。この場合、速度変化が有用な指標となる。遣突による実験後、自覚症状を訴えた被験者は、次のとおりである。

| 模擬(台車)実験 | |||

|---|---|---|---|

| No. | 衝突速度(㎞/h)〔最大打撃速度〕 | 速度変化(㎞/h) | 乗員の頭部加速度(g) |

| 6 | 8 | 3.6 | 3.2 |

| 12 | 10 | 4.4 | 3.6 |

| 13 | 10 | 4.7 | - |

| 15 | 10 | 4.7 | 5.8 |

| 19 | 10 | 4.8 | 1.4 |

ところで、従来の法医学鑑定の主流は、無傷隈界値(閾値)を設定して、外力がその無傷限界値に達しない限り、受傷はあり得ないとするものである。

「追突によって3gの加速度が発生しなければどのような着座状態でも“むち打ち症”は生じないことになる」、あるいは、シヴァリーらの実験結果をもとに、16km/h未満での追突では受傷しないとする見解などが、無傷限界値論の典型である。なお、上記3gの指摘は、「平均加速度」を意味しているが、前記の如く、実車実験での自覚症状を訴えた被験者の平均加速度は1.1~2.1gの範囲に止まっている。なお、この論者は、3G(g)を超える衝撃が加わらないと過伸展、過屈曲が起こらないから、3G(g)以下ではいくら頸椎に加齢変化があっても受傷しないと主張しており、徹底した無傷隈界値論者ということができよう。

もっとも、裁判所は、これらの無傷限界値論を無批判に受け容れていたわけでもなく、中には、時速10km程度の追突であっても、被害者が不自然かつ無防備の態勢であればむち打ち症が生じると判示したものもある。

本実験では、これらにつき明確な結論が見出されることとなった。すなわち、車体の平均加速度が1.1ないし2.1g程度であっても、むち打ち症が発症することが明らかとなった。

以上のところにより、ある一定の重力加速度(g)や一定の衝突速度では受傷しないとする無傷限界値(閾値)論には、すみやかに終止符が打たれるべきである。

受傷するかしないかではなく、乗車姿勢、衝突態様等により、たとえ低速でも20%程度の者は受傷(自覚症状を訴えること)する可能性を認めざるを得ず、その上で症状の内容が検討されるべきである。

本実験の趣旨に賛同し、損害賠償における被害者としての立場をもたない被験者のうち、約20%の者が何らかの症状を訴えるに至った。しかも、これらの症状は、従来のむち打ち症に特有の症状である「頸部の鈍痛・運動痛」「頭部の痛み」「ふらつき感」「頸部・肩部の鈍痛」「頸部・腰部の鈍痛」「頸・肩部のコリ感」「手のしびれ」「手の脱力感」などであり、従来いわれてきたような「詐病」でないことは明らかである。

追突事故の被害者は、たとえ低速度の衝突でも、小さな平均加速度であったとしても、現実に痛みを訴えることがあり、そのことは決して不思議なことではない、という点が明らかになったことの意義は大きい。

個々の具体的論点ごとにその成果をまとめてみた

事故解析共同研究会の研究結果が公表されたのが1994年12月。羽成守・藤村和夫著「検証むち打ち損傷-医・工・法学の総合研究-」にまとめられたのが1999年である。本来であればこの研究会の成果を無視できないはずなのに、私が目にした私的鑑定書は2000年以降のものである。つまり、研究成果を無視しているのである。

そのため、個々の研究成果についても公開したほうがいいだろうと判断し、以下にその詳細を記した。損保から私的鑑定書なるものが出された時に、以下の個々の成果と矛盾しないかどうかチェックし反撃してほしい。私が疑問とした点についてもちゃんと答えている。たとえばMertz&Patrickの実験成果(むち打ち損傷にたいする閾値肯定説)について、「頭頚部の生理的・可動範囲内の運動には適用できない」として、閾値が存在しない(閾値否定)としている。

【従来】

車体前面の方が車体後面に比べて強度が高いため、車体後面の方が大きく潰れる。実効衝突速度と車体前面の塑性変形量との相関は、一般的にVe

(km/h)=(1~1.3)d(cm)で表わされる。車体後面においてはVe=(0.5~0.6)dである。

【成果】

ⅰ車両の個体差によってバラツキがあるが、車体前面の方が車体後面に比べて大きく潰れる。

ⅱ車両重量が軽いから強度が低いとする経験則は認められず、軽自動車の変形量は普通車の1/2~1/3程度であり潰れにくい。

ⅲオフセット衝突においては変形量が相対的に大きくなる傾向があり、斜め衝突でも予想以上に大きく潰れる。

ⅳ衝突速度と車体変形量の相関について、実効衝突速度7~8km/h以下で一律に見出すことは困難であり、個々の車種別に評価する必要あり。

【従来】

実効衝突速度が10km/h以下における反発係数は0.2以下として非常に低く見積もられている。オフセット衝突あるいは斜め衝突であっても反発係数は変わらないものとして利用されている。

【成果】

PPバンパの反発係数は実効衝突速度が5km/hにおいて0.5前後、10km/hにおいて0.25前後であり、オフセット衝突においてはオーバーラップ40%で約3/4、20%で約1/2の値に減少する。

【従来】

0.2秒が多く用いられる。

【成果】

0.1~0.13くらいであり、オフセット衝突および斜め衝突では長くなる。ただし、軽自動車は0.1秒以下の場合も起こりえる。

【従来】

ほとんど考慮されておらず、質点の単純衝突に置き換えられて、衝突車の進行方向に作用した加速度が乗員に作用した加速度として処理されている。本来は、乗員の矢状面(前後)方向に作用した加速度に補正されなければならない。

【成果】

ⅰ衝突角度が車体加速度に与える影響は大きく、車両が回転運動した場合には、回転加速度の影響によって各乗車位置での加速度が大きく相違し、回転中心、衝突部分から乗員までの距離などを考慮して、乗員の作用する加速度値を補正する必要あり。

ⅱ接触のような衝突面が滑った状態においては、力の発生は衝突面の摩擦力そのものであるため、車体加速度は非常に低い。

【従来】

車体加速度に基づいて、頭部に作用する慣性荷重あるいは後頭部回りに発生するトルクが計算されているが、車体加速度について平均加速度か最大加速度のどちらを採用するかの議論あり。また、Severy等が報告した加速度波形に基づいて頭部加速度は車体加速度の最大値の約2倍と見積もられることもある。シート形状およびシート剛性、ヘッドレスト高さ、乗車姿勢などの影響はまったく論議されていない。

【成果】

ⅰ乗員挙動はシート形状およびシート剛性、ヘッドレスト高さ、乗車姿勢によって異なる。

ⅱヘッドレスト打撃時の頭部加速度の最大値は、車体加速度から簡易計算することは困難であり、初期姿勢における後頭部とヘッドレストとの間隙によって大きく異なる。

ⅲ乗員挙動に影響を与える因子は、車体加速度の大小ではなく、車体の速度変化のほうがよい指標である。

【従来】

考慮されていない場合が多く、頚部の回旋姿勢などは頚部への負担が大きいと言われているが、具体的な解析は行われていない。

【成果】

ⅰ通常の運動姿勢は脊柱の真直でなく、背中上部がシートバックから離れて、胸部を前かがみ気味に前傾させている丸背姿勢が多い。同姿勢は胸椎の後弯と頚椎の前弯とを顕著にさせているため、追突時に胸部が引き起こされると同時に脊柱が直線化されるため、頚椎には剪断と圧縮が作用する。

ⅱ頚部の回旋姿勢においては回旋角度が大きく、反対側の胸鎖乳突筋等が張っている状態で伸展運動が生じた場合、筋繊維は伸びて筋肉痛などを自覚する場合がある。

【従来】

考慮されていない場合が多い。

【成果】

ⅰ追突時の伸展運動に対しては影響がない。シートバックのリバウンドによる上半身の前傾運動(速度変化8km/h以上から顕著に生じる)あるいは前突時の身体の前方移動に対して、胸部の運動を拘束するため、頚部の屈曲あるいは顎の突き出た姿勢を強制させ、下位頚椎への負担を増大させる。

【従来】

考慮されていない場合が多い。

【成果】

ⅰ衝突直後では、身体の緊張・弛緩状態に関係なく腰・胸・肩・頭が一直線上に並んで顎を引いた姿勢となる。

ⅱ身体を緊張させた状態は、必ずしも頚部の伸展挙動を抑制する条件にはならず、筋張力よりも大きい外力が作用した場合には、筋肉痛を自覚する場合がある。

【従来】

考慮されていない場合が多いが、不予知の場合には頚部の伸展角度が大きくなり、頚部損傷が発生しやすいと言われている。

【成果】

衝突を予知して身体を緊張させた状態は、ハンドルを握った腕などを突っ張らせ、シートバックのリバウンドによる前傾運動を抑制し、シートベルトの拘束で起こる頚部の屈曲運動を防止でき、またその他の防御姿勢によって車室内への2次衝突を防止できる可能性がある。

【従来】

常識的に引用されており、頭頚部の可動範囲、および後頭部顆回りのトルクを指標にして痛みを訴え始める限界、動的無傷限界などが利用されている。

【成果】

頭頚部の生理的・可動範囲内の運動には適用できない。

【従来】

頭部重量に車体加速度を乗じて頭部に作用する慣性荷重とし、Foustその他が報告している静的負荷に対する頚部の最大筋力などと比較されている。

【成果】

ⅰ頭部に作用する慣性荷重は、そのまま頚部に作用する負荷力にはならない。

ⅱ静的負荷に対する筋力は、動的負荷に対する筋力と大きく異なり、実際には最大筋力が発生するまでの時間遅れなども考慮しなければならない。

(以上は「検証むち打ち損傷」(ぎょうせい)P116~117より)