目次

遷延性意識障害者のご家族の方から相談を受けた

正月明けそうそうに、遷延性意識障害者のご家族の方からの電話相談があった。交通事故で植物状態になった。その息子のためにお母さんが私に相談されたのである。お母さんいわく、まわりからも弁護士からも、息子は意識がないと言われて、くやしい思いをしている。お母さんはそうは思えないという。植物状態と言われようが、息子に意識があることがわかるというのだ。今後どんなふうに進めていったらいいのか、すでに弁護士に依頼済みなのだが、意識がないと主張する弁護士に不信感があって、セカンドオピニオンとして、賠償問題もふくめ相談に乗ってほしいというものだった。

それに対して私はこう答えた。遷延性意識障害は、実をいうと調査員時代、5本の指で数えられるほどくらいしか担当したことがなく、したがって、たいした知識・経験があるわけではない。だから、どこまでお役に立てるかわからない。が、損保人身担当者が受けるような通常の教育(たとえば医研センター講習など)は私自身もだいたい受けていること、調べること自体は好きなので、わからないこと等があったら調べてみるので、どんな質問でもされてください。そのように返事した。

遷延性意識障害者は意識がないというのは本当なのか。相談者の相談の核心とはまさにこのことだ。この1月ほどは、このことを調べるために遷延性意識障害に関する資料を読みふけった。以下は、その結果である。このひと月ほどをこの記事1つを書きあげることに集中したと言っても大げさではないと思う。が、しょせんは医学の素人ゆえの、どこかでとんでもない間違いをしでかしているかもしれない。もしそうなら、ここがおかしいよと、どなたか、ご指摘・ご指導していただけるとありがたい。2回に分けて記事にする。

意識があったと本人が言っているにもかかわらず

むち打ち症で痛みがなかなかひかず、長期の治療になってしまうことがある。こういう場合、本人が痛い・痛いと訴えているだけで、本当はたいして痛くないのではないのか、ことさら痛みを強調しているのではないかなどと、賠償心因性を疑われたり、ときには詐病まで疑われてしまうこともある。痛みとは、他覚的な所見が得られないため第三者には痛いのかどうかさっぱりわからないからである。しかし、むち打ち症になれば痛み自体はだれもが感じとることができるため、詐病を別とすれば、痛みの存在自体が否定されることはない。

では、意識はどうだろうか。たとえば遷延性意識障害である。遷延性意識障害を「意識がない状態」だと解説している弁護士サイトがいくつもあるけれど、どうして「意識がない」と言えるのか。どんな検査をしたらそういえるのか。脳の損傷部位と程度で決まるのだと言われるのかもしれないが、神経心理学の権威である山鳥重教授は、「脳損傷時に表れる心理症状はけっして画一的なものではない。破壊される部位が違うと症状は大きく違ってくる。また破壊される脳実質の量によっても症状は違ってくる。さらに厄介なことに、同じ部位が同じ量だけ破壊されていても、かならずしも同じ症状が出現するとはかぎらない」としている。山鳥氏の主著である「神経心理学入門」では、さらに以下のように書かれている。

神経心理学の対象は心理現象である。その目的は心理過程の破壊の諸相を研究することで、人間の心理現象の構造を知り、患者の治療に貢献せんとするものである。

ところで神経心理学を研究するにあたってはいくつかの事を心得ておかなければならない。まず、心理現象は形あるものでないという当然すぎる事実がある。客体をつかむようには心をつかまえることは出来ない。心はいわば影であって、われわれの研究対象は物理学や化学が対象とする実体的なものとは違うのである。

次に、神経心理学では脳の構造と心の動きの相関を知ろうとする。しかしこの二者の間には大きなへだたりがある。われわれはこの二者の間にある相関関係を想定できるだけであり、それ以上のことを知ることは出来ない。心理の背景に脳があることを忘れてはならないが、それはあくまで背景にすぎない。

また脳の生理学的あるいは化学的な働きと心の相関についても知ろうとする。しかしこのような機能的な神経活動と心の間にも大きな溝がある。この2つのものを相関関係でつなぐわけにはゆかないのである。あくまで対応関係が存在するにすぎない。

要は、ある特定の血管の閉塞はその脳損傷の「原因」でありうる。なぜなら、それは同じ脳という客体世界の現象であり、両者は因果の関係としてとらえることができる。しかし、ある脳損傷と、ある心理症状は、客体である脳と主観である心理の結びつきにかかわるものだから、次元を異にするものである。したがって、その2つを因果の関係でとらえることはできず、せいぜい、2つの間に対応関係があるかどうかが想像できるだけである。と、山鳥氏は言っているのだ。

このように、脳の損傷部位・具合から心がどうなるのかは、実はよくわかっていないのである。そして、意識があるのかどうかの確定的なところは、実は本人にしかわからないのではないだろうか。が、そうは考えない人が多いらしく、現に私がかつて調査した中に、遷延性意識障害から回復した事故被害者がいて、本人が当時意識があったとして、当時の出来事を証言するのだが、なかなか信じてもらえないのである。意識があったかどうか一番よくわかるはずの本人の証言は、遷延性意識障害者は「意識がない」のに決まっているから、それは何かの思い違いだろうとか、証言がたまたま事実とあっただけだとされて一蹴されるか、あるいは、当初の遷延性意識障害の診断が間違いで、本当は閉じ込め症候群だったのだなどと、否定されてしまうのだ。「脳障害を生きる人びと」という本の中でも、遷延性意識障害者のこういう例が紹介されている。

当初から「入院は3か月まで」と言われていた病院では(注)、こんな出来事があった。「ここに居られる方法があるよ」。まだ若い主治医が、次の病院探しに奔走する恵三子に話しかけてきた。「藤井くんは一生歩くこともないし、目も覚めないから、脚を切りなさい」。

この病院で外科の手術を受ければ、あと3か月は入院が延びる。要らない脚だから切りなさいというのだ。その意味するところは、「新たな病院に移るかわりに、別の病院の治療で新規入院の形にして、次の病院にたらい回しになるまでの3か月間、面倒をみる」ということである。医師としては、患者や家族のためを思って言っているつもりだったのかもしれない。しかし彼はその代償に手術費を求め、脚を差し出すよう要求したのである。

「脚切っちゃえばいいんだよ。前に藤井くんみたいな子もいて、脚、切ったよ」。

恵三子はショックを受け、医師と大げんかになった。確かに正樹の脚は事故の影響で関節が硬直し、曲がりにくくはなっていた。仮に手術を行うのであれば、それが理由とされたかもしれないが、そうした医学的な説明はまったくなかった。骨折もなく外傷もない、きれいな脚を「切れ」と言った目的は、入院期間を実質的に延長するためだけなのである。恵三子はそのときのことをこう振り返る。

「うちの子は、全部聞いていて、わかっていたのです。ですから先生の一言は恐ろしいですね」。

(注)入院期間が3か月を経過すると病院の保険点数が少なくなるため、退院または転院を病院から促される。そうなると家族は病院を転院するか、介護施設に入所させるか、在宅介護とするかの意思決定を迫られる。

さらにもうひとつ。紙屋克子(筑波大学名誉教授)のお話。

何人かの患者さんに、看護による変化の手応えを感じ始めた頃のことです。脳外科の助教授から、「医学生に意識障害の患者さん(一般に植物状態といわれる人たち)について、講義を行ないたい」という話がありました。植物状態と考えられる患者さんを医学生に見てもらいながら、診断方法などを講義するわけです。医師はその講義に、意識障害が長期化している高校生の汀子さんに協力してもらいたいと考え、汀子さんのお母さんに「医学生の講義に協力していただきたいのですが、よろしいでしょうか?」と了解を求め、お母さんは承諾されたということでした。

それから医師は、その日のチームリーダーだった私に、「彼女を明日、医学部の・講堂に連れてきてください」と頼みに来られました。私はご本人にも説明をされたのだろうかと思い、「先生、汀子さんにもお話ししてくれましたか?」と尋ねたところ、ドクターは「いや、お母さんに話して、了解をもらいました」との返事です。「先生、汀子さんにも是非、話してください」と言いましたところ、「どうして意識がない汀子さんに?お母さんの了解をとったからいいだろう」と言うのです。

それでもなお「いいえ、先生、患者さんに講義の協力をいただくときには、まず患者さんの承諾をとるのが原則ですから、ぜひ、話してください」と言う私に、ドクターは理解できないという表情で、なかなか了解してくれません。けれど、私は「先生、話してください。それが原則だというだけでなく、先生が汀子さんに直接お願いしてくだされば、お母さんが喜びます。お母さんはきっと『先生が娘を意識障害者としてではなく、人格のある一人の人間として、接してくれている。先生は、意識のある人と同じように、この子にも意思が伝わっていると思って、話しかけてくださっているのだ』と、専門職の姿勢を知ることで、お母さんが喜びます」最後はそんなふうに説得しました。根負けしたドクターが「しょうがないなあ」といった様子で、再び汀子さんの病室に向かい、「汀子さん、明日ね、医学部の講義に協力してね」というふうにお願いしたのです。

看護プログラムを続けて、汀子さんの意識が戻りました。発症からずいぶん経っていて、「こういう人を植物状態と言いますよ」という医学部の講義に協力してから、8ヵ月後のことでした。長期の意識障害から患者さんが回復した時、私たちは今後の看護活動の参考にするため、患者さんには一切の情報を与えずに、どの時点からどのようなことがわかっていたのか、何を感じていたのか、などについて詳細な聞き取りをして、記録させてもらいます。そうすることで、看護者の観察と判断の正確さ、改善点などが見えてくるからです。看護の妥当性を証明するためにも、日々の記録も克明さが要求されます。

それで、彼女との会話が可能になったとき「汀子さんの主治医は、どなたでしたか?」と質問しました。ところが、返ってきた答えは、私が予測していたK先生ではなかったので、入院時から長く彼女を担当していたKドクターの名前を告げたところ、彼女は「やだ、紙屋さん。K先生は小樽に転勤になって、今、私の担当はM先生でしょう?K先生が転勤されるときに、私のところに来て、「僕、小樽に転勤になるから、今度あなたの主治医はM先生になるからね」って挨拶してくれたもの」と言ったので、私は本当に驚きました。主治医が交代した時期は、まさに、彼女が植物状態と思われていた頃だったからです。

さらに時間を遡って聞いていくと、「誕生日に、同級生が18本のバラを持って、お見舞いに来てくれたの。そしたら、枕元にいたおばあちゃんが、すごく悲しそうに泣いたわ」という話もしてくれました。そして、最後に、彼女は、なんと臨床講義の話をしたのです。「A先生が、医学部の学生さんに、私の講義をしたいので、協力お願いねって言ったの。そして、次の日の朝、Y看護師さんが、私をストレッチャーに乗せて、寒くて長い廊下をずっと通って行くと、そこに階段教室があって、医学部の学生さん達がいたの。A先生がいろいろとお話をして、「こういう人を植物状態と言います」と講義をされました」と克明に再現したのです。

私はあまりにも彼女の記憶が正確で、周囲の状況を認識していたことから、他の患者さんはどうなのだろうかと考えて、その後も観察を徹密に行ない、意識回復後の患者さんに聞き取り調査を重ねた結果、かなり多くの患者さんが、医師・看護師が「意識が回復した」と判断する数ヵ月も前から、状況を認知していることがわかりました。その経験から、遷延性意識障害の患者さん達の中には、気管切開が行なわれていたり、関節の拘縮などで表現の方法や可能性が奪われているために、「意識がある」ことを表現できず、私たちも気づいてあげられない患者さんたちがいるのではないかと思うようになりました。

*遷延性意識障害からの回復例を紹介しているサイトはこちら。

遷延性意識障害者自身が意識があったと言っているにもかかわらず、遷延性意識障害者自体の絶対数が少ないためになかなか信じてもらえない。そこが、患者数の多いむち打ち症患者の訴える痛みなどとは決定的に違うところなのである。

【参照図書】

[amazonjs asin=”4260117076″ locale=”JP” title=”神経心理学入門”]

[amazonjs asin=”B00DONCE9A” locale=”JP” title=”脳からみた心 (角川ソフィア文庫)”]

[amazonjs asin=”4794215401″ locale=”JP” title=”脳障害を生きる人びと—脳治療の最前線”]

遷延性意識障害とは何か

あらためて、遷延性意識障害とは何か。南山堂医学大辞典では、遷延性意識障害とは、

と定義される。

標準脳神経外科学13版では、

となっていて、南山堂医学大辞典をコピーしたかのような記載である。

遷延性意識障害とはいつまでも意識障害が続いている状態を指す用語であり、病気そのものを示すものではない。そして、病状を示してから慢性期になる前の状態を植物状態とし、発症から3か月が経過して慢性期に移行したとみなすことができる状態を植物症(命名者:太田富雄教授)と区別する専門家が多い。

また、多くのサイトでも引用されている日本脳神経外科学会の、遷延性意識障害の定義は以下のとおりである。

②自力摂食が不可能である。

③糞・尿失禁がある。

④声を出しても意味のある発語が全く不可能である。

⑤簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、ほとんど意思疎通は不可能である。

⑥眼球は動いていても認識することはできない。

以上6項目が、治療にもかかわらず3か月以上続いた場合を「遷延性意識障害」とみなす。

ここで確認しておきたいのは、いずれの定義でも、「意識がない」ことが要件になっていないことである。ちなみに、この分野の最高権威で、「この本に書いてある」と言われればぐうの音も出ずとされている太田富雄著「脳神経外科学第5版」によれば、「意識そのものの定義がはっきりしない」(P166)と明言されている。

【参照図書】

[amazonjs asin=”4525010290″ locale=”JP” title=”南山堂医学大辞典”]

[amazonjs asin=”4260018434″ locale=”JP” title=”標準脳神経外科学 第13版 (STANDARD TEXTBOOK)”]

[amazonjs asin=”476531667X” locale=”JP” title=”脳神経外科学”]

どうして「3か月」なのか

日本脳神経外科学会の基準をみて、私には理解できないことがふたつあった。ひとつが「3か月」要件である。この「3か月」はどのようにして決めたのか。遷延性意識障害者の症状固定時期は早くて1年、ふつうは1年半とか、あるいはそれ以上要する場合もある。この定義が正しいのなら、「3か月」で症状固定にしようと思えばできるはずなのに、どうしてそんなに延ばす必要があるのか。日本脳神経外科学会や厚労省は、「3か月」で「植物状態」だと宣言し、そのため遷延性意識障害者の回復の芽を摘み取って、病院間のたらい回しの対象になっているのが現状だが、そもそも「3か月」にどんな根拠があるのか。後遺障害の申請上すごく重要なことなのに、その疑問に、ネット検索をしても、後遺障害の専門家たちは何も答えてくれないのである。

このように私にはよくわからない「定義」だし、それが独り歩きしているようにも思えたので、この定義がどのようにして決められたのか、そのいきさつを調べてみることにした。意識障害の権威であり、当基準作成にかかわった太田富雄教授は、「遷延性意識障害」に関する用語と定義についてこのように語っていた(2004年、日本意識障害学会での講演中の発言)。

氏によると、遷延性意識障害について「植物症」という言い方を提案され、終生その言い方を推薦されていた。その「植物症」について、「完全植物症」「不完全植物症」「移行型植物症」の3つに分類し、「完全植物症」は、意思疎通がまったくみられない状態で、赤ん坊が寝たり起きたりしていることにたとえている。「不完全植物症」は、あるていど感情表現があったり、人が部屋に入ってくると目で追う追視運動があったりする状態である(注:いわゆる「最小意識状態」のこと)。さらに移行型とは、「果たして植物症と言っていいのかどうかわからない」と断ったうえで、うなずく動作や、目の開け閉め、口の開け閉めなど、動作で最低限の意思表示をしたり、さらに口から発する簡単な音で最低限の意思表示をしたりする状態だという。これだと南山堂の医学事典の定義よりも、その適用範囲はかなり広くなる。

で、植物状態を決定する際の「3か月」要件についてだが、「まったく任意に決められた」としている。すなわち、太田らの臨床経験から、「3か月」が妥当だと判断したとしているのだ。まあ、要するに、大した科学的根拠もなしに、「たぶんこんなものだろう」として、決められたのが実情なのだ。

「眼球は動いていても認識することはできない」とあるが、認識できていないとどうしてわかるのか

もうひとつが、内心である認識できているかどうか、こんなことがどうしてわかるのかという問題である。

遷延性意識障害からの回復は可能

ところで、脳科学辞典の「意識障害」の項目で、遷延性意識障害のことが書かれていて、これがたいへん参考になった。

植物状態をきたし得る原因としては、脳血管障害、頭部外傷、低酸素脳症、薬物中毒など様々である。その長期的予後は、神経内科医、脳神経外科医らによる合同委員会[4]によると、成人で外傷性の場合、1ヶ月間植物状態にあった患者では33%が受傷後3ヶ月以内、52%が受傷後1年で意識を回復している反面、3ヶ月時点・6ヶ月時点で植物状態であった場合は1年で意識回復する率はそれぞれ35%、16%に低下した。この割合は小児で外傷性の場合は若干良くなるが、非外傷性の植物状態では成人・小児とも回復の可能性は著しく少なくなる。これらのことから、外傷性では1年、非外傷性(低酸素脳症など)では3ヶ月持続した植物状態の回復の可能性は極めて低いことが示唆される。

とあったのだ。交通事故外傷による遷延性意識障害の場合は、予後の回復が期待できる(3か月間植物状態だった患者の35%が意識回復している!)ので、3か月で切ったらダメ、せめて1年くらいはみなさいということなのである。

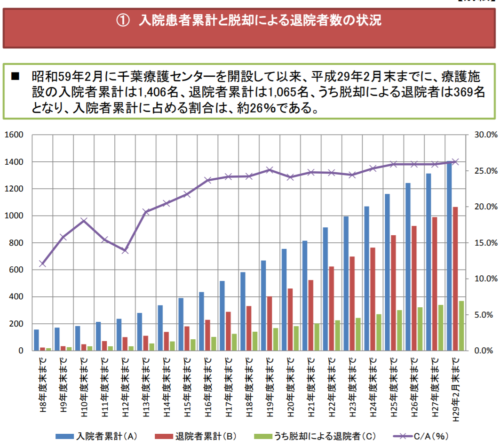

また、遷延性意識障害の専門病院である千葉療護センターでは、回復し退院にいたった割合を26%としている。同病院の入院患者は、長期間を経過した後に入院することが多いこと、非外傷性の遷延性意識障害者も26%に含まれていることから、当初から適切な治療を行っていればその回復率はもっと大きくなっていただろう。

なお、「回復」による退院基準については、以下の表を参照願いたい。

ところが、ネット情報では、日本脳神経外科学会の定義を無批判にそのまま踏襲し、加えて「回復はほぼ不可能」と解説している例があまりに多いことに、唖然とした。

この「回復はほぼ不可能」は、たとえば、「病気がみえる」シリーズでも、

「脳死とは異なり意識障害の一型であるため、まれに回復することもある」と記載してある。だから、誤解を生じやすいのだろう。これは、非外傷性のものをふくめた上での「まれ」である。外傷性の「35%」の回復率が「まれ」とはとてもいえないだろう。

【参照図書】

[amazonjs asin=”4896326865″ locale=”JP” title=”病気がみえる 〈vol.7〉 脳・神経”]

閉じ込め症候群とは?

意識障害にはさまざまな症状やレベルがある。遷延性意識障害は、たとえば閉じ込め症候群や脳死とはどう違うのだろうか。脳科学辞典から閉じ込め症候群の説明を引用しよう。

脳底動脈閉塞による脳梗塞などで、主に脳幹の橋腹側部が広範囲に障害されることによっておこる。眼球運動とまばたき以外のすべての随意運動が障害されるが、感覚は正常で意識は清明である。単に意思表示の方法が欠如した状態であり、ほとんど完全に「鍵をかけられた状態」であることからこの命名がされている。・・・橋腹側部が広範囲に障害されることによって生じる。脳底動脈閉塞による橋の脳梗塞が原因であることが圧倒的に多いが、稀に脳幹部腫瘍、膿瘍、脳炎、外傷によってもおこる。

閉じ込め症候群は、「主に脳幹の橋腹側部が広範囲に障害されることによっておこる」。下が脳の解剖図である。「橋」は、底の、ずいぶん奥まったところにあることがわかる。

この図を参考に、人間の脳の役割を、部位別にもう一度確認しておこう。

脳は、以下の4つに大別される。すなわち、いちばん大きなのが「大脳(大脳半球)」であり、意識や感情、思考など、いわゆる人間らしさをもたらす。次に「脳幹」であるが、これは心拍や呼吸をコントロールするなど生命維持の中枢である。「小脳」は、複雑な運動を容易に行えるよう身体の動きを調整する。「間脳」は、上図では「脳幹」の一部を構成する図になっているが、独立させて説明している教科書が一般的である。「間脳」は、自律神経をコントロールし、本能を司る。

閉じ込め症候群になるのは「橋」部分のダメージによるものである。「橋」は、中脳、延髄とともに脳幹を構成する。その「橋」だが、そこには感覚神経や運動神経など、多数の脳神経が出入りしている。この「橋」に血管障害などが起きると、多数の脳神経がいちどきに障害されて身体を動かすことができなくなる。これが閉じ込め症候群の原因である。

ところで閉じ込め症候群は、「眼球運動とまばたき」だけはできる。これらの運動は中脳が司っているからである。また、「感覚は正常」なので、聞くことも見ることもできる。ものを見るための視神経は間脳につながっており、「橋」がダメージを受けても、障害されない。いずれも「橋」を経由していないため、それらの機能が正常であれば、眼を動かし、まばたきをさせることができる。外界を見ることができるのももちろんである。

遷延性意識障害と閉じ込め症候群との違い

遷延性意識障害と閉じ込め症候群との違いについてだが、ひとつは、前者が意思疎通の回路がまったく絶たれているのに対して、後者は、眼球運動とまばたきという回路によって意思表示が可能なことである。しかしここで誤解してほしくないのは、意思の疎通ができない、あるいは意識が確認できないということは、本人に意識がないことと必ずしもイコールではないことだ。にもかかわらず、現実には意識がない状態だと受け止められることが多い。

もうひとつは、これは医研センターの講師(医師)が言っていたことでもあるが、閉じ込め症候群は意識障害ではないこと、「感覚は正常で意識は清明である」と先に紹介した脳科学辞典にもあるとおり、意識に障害はなく、あくまで運動障害なのである。このことを理解せずに、閉じ込め症候群を「遷延性意識障害」の延長線上で理解し、解説しているネット情報もあった。

さらにもうひとつ。閉じ込め症候群が交通事故でなることは、ほとんど考えられないことである。どうして交通事故で閉じ込め症候群にならないのか。それは、脳が頭蓋骨という閉じられた空間に存在しているからである。交通事故にあえば、ふつうは直接外力が作用した部分だけが損傷するのではない。その反対側の頭蓋骨内部にも脳が激しくぶつかる。その結果、脳全体にダメージが及ぶ。閉じ込め症候群はふつう脳血管障害などで起こる局所的なものである。もし、閉じ込め症候群が交通事故を原因として起こるとしたら、閉じ込め症候群の原因となる脳幹へのダメージだけでなく、その上部や周辺にある大脳など、脳の他の部分へのダメージも避けられない。閉じ込め症候群は意識障害がないのだから、大脳等他の脳へのダメージがなく脳幹(橋)にダメージがあった場合である。まさか、バンカーバスター(注)みたいに他はほとんど無傷で、目標である底にある地下室で爆発するような、そういうことはほとんど交通事故では起こらない。交通事故で発症しない理由がおわかりいただけたかと思う。

したがって、「当初の遷延性意識障害の診断が間違いで、本当は閉じ込め症候群だった」というようなことは、交通外傷としてはほぼあり得ないことなのである。

(注)地中貫通爆弾(英: Bunker Buster:バンカーバスター)は、航空機搭載爆弾の一種。硬化目標や地下の目標を破壊するために用いられ、特殊貫通弾あるいは掩蔽壕破壊弾とも呼ばれる。

現在の医学界の到達点

千葉療護センター(交通事故により遷延性意識障害を呈した患者の医療・看護を実施する国土交通省管轄のセンター。全国に千葉・仙台・岡山・岐阜の4ヶ所設立されている)の堀江武院長(当時)は、遷延性意識障害について以下のような見解を述べた(文献略)。

「植物状態とは、“意識障害”ではなく脱遠心路症候群と捉えるほうが理解しやすい。植物状態患者には記憶機構も感覚系も作動状態にあり“意識”はあるが、表現手段のための運動系に障害がありコミュニケーションが不可能であるか、患者は唯一動く身体部位で意思表示を試みていると思われるが、そのシグナルが第三者の想像を越えてしまった言語系である場合には医療従事者に理解されにくい可能性があった。(中略)患者に表出するシグナル=“言葉”が通常の理解の範囲を逸脱しているときに、それを理解し、解釈し、翻訳するのは医療従事者の責務ではないかと考える。」(「外傷性植物状態患者との20年-シグナルからサインヘ」)

従来から考えられていた、「遷延性意識障害者(植物状態患者)は、ただ何も考えずに眠っているだけ」といった考え方に対し、堀江院長が20年の長い経験から身をもって感じてきた同障害者に対する新たな認識とは、「遷延性意識障害者と言えども考えたり何かを訴えたりしているが、それを表す手段が一般の人には判りづらいだけ」というものである。意見者もこれまでの経験から堀江院長と同様な意見を有している。

以上の堀江院長の考え方が全国の医師・看護師・療法士に理解されるところとなり、現在急性期・慢性期の医療機関、在宅における同障害者への治療・看護・リハビリが実践されていると云えよう。その目的は、何よりも同障害からの脱却である。

サイト「加害者天国ニッポン」より

遷延性意識障害と脳死の違い

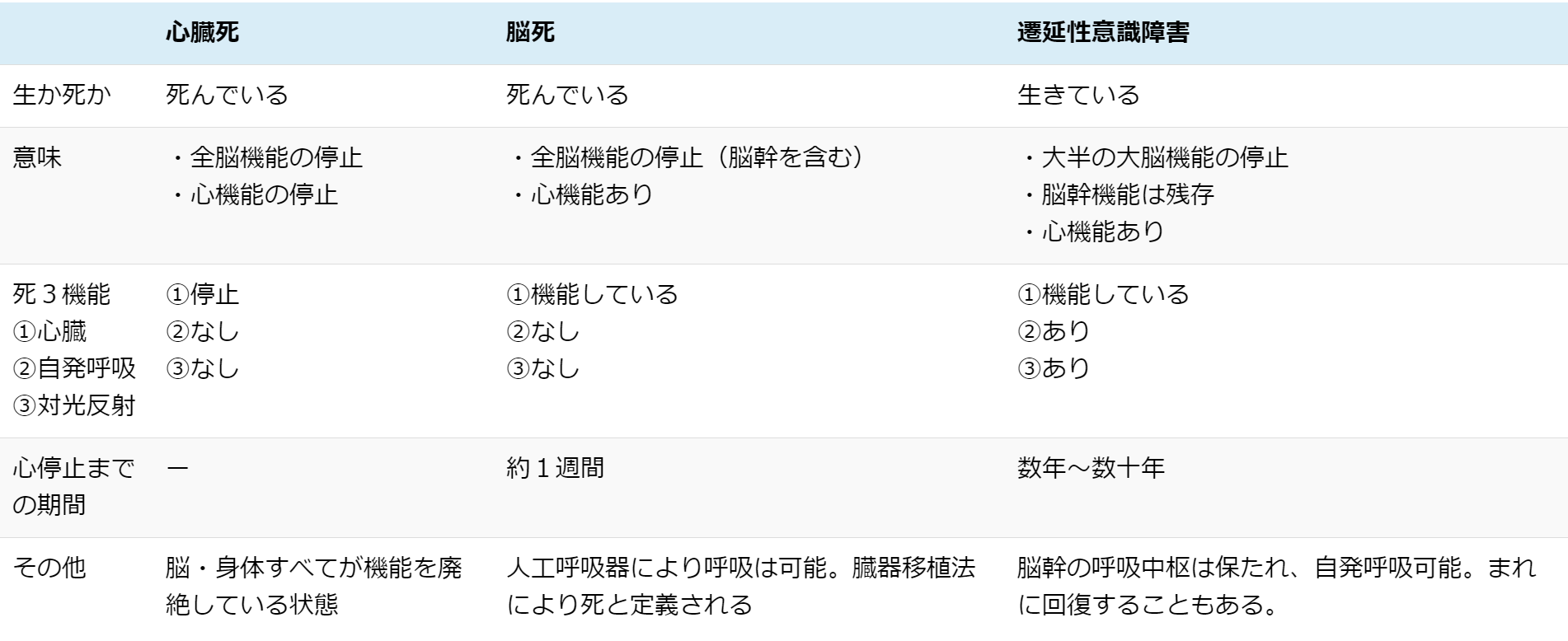

次に、脳死との違いについてである。「病気がわかる」シリーズの「脳・神経」本を参考に、心臓死・脳死・遷延性意識障害をまとめた。

脳死判定の問題点

上図をみると、遷延性意識障害と脳死の違いは歴然としているようにみえる。しかし、法律家の奥山恭子氏は、脳死判定の問題点について、以下のように解説している。

[amazonjs asin=”4797291109″ locale=”JP” title=”家族の法 親族・相続(第2版)”]現在新たに発生しているのが、先端医療技術との関連で生じる死の問題である。わが国では心臓移植の必要性から1997年に心臓移植法が成立した。心臓移植は移植以外には助かるすべがない人を救うため、もはや生命体として機能できなくなった肉体から心臓を取り出して、必要とする人に移植する技術である。ただし死亡した後では心臓も機能しなくなるので、取り出す心臓は生きた心臓でなければならない。

この相矛盾した命題に対処して、法律は脳死という概念を持ち出し、脳死と判断された場合は移植可能とした。しかしはたして脳死は死なのかどうか、医学上も、また社会的にも賛否両論があり、結局法律では、脳死は死だとは断言しまいまま、臓器提供の場合だけ脳死を死とみなすことにした。しかも法文上は「遺体」という言葉を使われず、「脳死した者の身体」(臓器移植法6条)と表現し、また臓器提供者として「脳死者」になるか否かの判断が本人や家族の意思表示に委ねられることとなった。

すなわちここでは死の判断は客観的なものではないことになる。臓器移植法は法律としての問題性が多く、制定から3年後の2000年10月を目途に見直しが図られることになっていたが、脳死は死か否かの点についての検討は不問に付されたままである。あいまいな死の判定の表現が多く、相続関係に与える波紋は大きい。脳死の判定の信頼性を含め、脳死の社会的評価が高まる努力がなされ、国民的合意が得られる改正作業でなければ、相続法上も新たな問題を作り出すことになりかねない。(P160‐161)

【続く】