目次

はじめに

「圧迫骨折と後遺障害」という記事を前に書いた。そこでは、いわゆる素因減額として骨粗鬆症についても言及した。ワード検索結果をみると、その記事を書いたのち「素因減額・骨粗鬆症」で訪れる人が多いことがわかった。そこで、今回は素因減額としての骨粗しょう症についてさらに詳しく書いてみたいと思う。

骨粗鬆症だと何が問題になるのか

骨粗鬆症が問題になるのは脊椎の圧迫骨折だけに限らない。手首の骨折のときもそうだし、大たい骨骨折の場合でも問題になる。そのとき、その受傷者が骨粗鬆症にかかっていたらどうなるか。一つは、骨粗鬆症があったために骨が折れたとか折れやすかったのではないかという問題。もう一つが、骨粗鬆症があったために治療期間が長引いたのではないかという問題である。前者は因果関係にかかわる問題であり、後者は損害の範囲にかかわる問題である。いずれも骨粗鬆症という素因があったために発生したということで減額理由になりえる。

問題になるのは病的な骨粗鬆症である

さて、その骨粗鬆症についてだが、この病気は、簡単に言ってしまえば、骨の量が減ってスカスカになる状態のことをいう。その原因は、老化によるものと病的なものとの2つが考えられる。すなわち、年齢を重ねれば骨量が減ること自体は避けられない。そのような加齢に伴う骨粗鬆症変化は、いわば老化の一種である。この加齢に伴う骨粗鬆症性変化のことを「生理的骨粗鬆症」という。さらに、通常の骨の老化の範囲を越えて、骨量の減少が促進される病的なものは、「退行期(病的)骨粗鬆症」という。そのように表現して、加齢現象としての骨粗鬆症と区別している。

どうしてそのような区別が必要なのかというと、前者の加齢に伴う骨粗鬆症変化は老化の一種なのだから、そのことをもって素因減額理由にはできないからだ。年を取ること自体は避けようがなく、それ自体は落度でも過失でもないからである。もし過失などと同視してしまうと、高齢者のすべてが「年を取っている」という理由だけで減額対象になりかねない。したがって、「生理的骨粗鬆症」の域にとどまるならば素因減額ができず、「退行期(病的)骨粗鬆症」に該当して初めて素因減額の対象になる。これが裁判実務および保険実務の一般的な考え方である。

骨粗鬆症に関しての問題の所在

医療調査の実際とその問題点

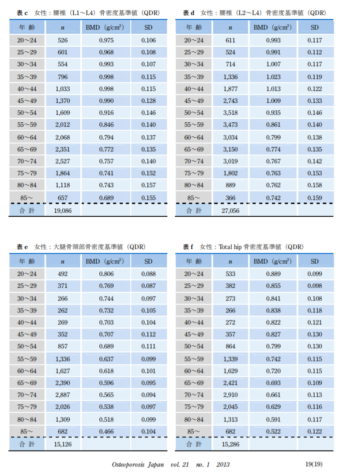

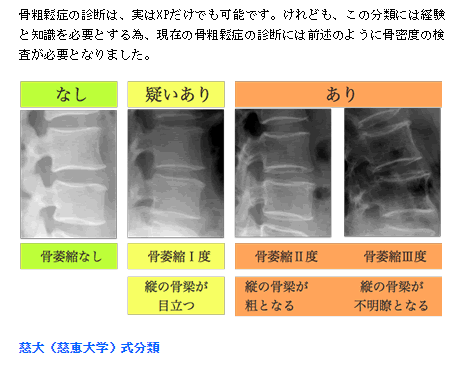

以上のように、「生理的骨粗しょう症」と「退行期(病的)骨粗しょう症」とは概念的には区別されているが、問題は、実際の診断書では、そのような区別をしないまま記載されていることにある。そのため、骨粗鬆症の治療歴があるのかどうか、あったならそれは病的なものなのかどうか、あるいは慈恵医大式分類でどれに該当するのか、大腿骨頚部正面単純レントゲン写真によるSinghの指数はどうなっているのか、骨密度検査結果はどうなっているのか、軽微事故による骨折を過去に何度も繰り返している事実があるのかどうかなどを主治医に確認し、骨粗しょう症の有無とその程度や「病的」であるかどうかを判断している。

そんなしだいだから、私は主治医に医療照会を行うとき、慈恵医大式分類表を常に添付(あるいは持参)した。以下がその分類表である。

(せんだメディカルクリニックさんのHPより拝借いたしました。)

(医師面談の際に利用していた資料)

骨粗鬆症に関連する医師とのやりとりをここで再現してみよう。

「先生、この方は基礎疾患として骨粗しょう症があったのでしょうか」

「では、この分類表のどれに該当するのでしょうか」

このようにして、骨の状態がこの分類表の5段階のうちのどれに該当するのか答えてもらうわけである。上から、0度が「健常」、0.5度が「初期骨粗鬆症」、Ⅰ度が「軽度骨粗鬆症」、Ⅱ度が「中等度骨粗鬆症」、Ⅲ度が「重度骨粗鬆症」であり、Ⅰ度以上が病的状態として治療対象になる。

しかし、この分類表に批判的な医者もいる。この分類表は使えないよ・・・と、医師面談の際にそのように説明する医師にこれまでに何人かお会いしたことがある。また、損保業界に影響力のある井上久医師はその著書「医療審査「覚書」」(P155)で、こうはっきり述べられている。

骨密度検査が発達した現在では、撮影条件の違いや医師の主観により容易に評価が変わってしまう単純X線写真上の“見た目”で判断する慈恵医大式分類やSinghの分類は、骨粗鬆症の重症度の評価としては、ほとんど意義のない、信頼度の低いものと思います。事実、臨床医学の世界で、これらはほとんど使われていません。つまり、単純X線写真による重症度分類(→骨粗鬆症の程度の評価→素因減額率の判断)について、医師に聞いてはいけないということです。

私が調査員をやっていた当時は慈恵医大式分類表を使って医師面談するのはふつうだった。現在は、とはいってもまだ5年ほどしか経っていないが、慈恵医大式分類やSinghの分類による単純X線写真読影には誤読影が多いという批判の声が一般化しつつあるため、骨密度検査によるのがふつう―――だと思っていた。が、ネット検索すると必ずしもそうではないようだ。

骨密度検査というのは、通常は、若年平均値(YAM)との比較で表示する。

(日本骨代謝学会から)

若年成人比較%(YAM=Young Adult Mean): (20-44歳)

若年齢の平均BMD値(基準値)を100%として、被験者BMD値と比べて%をだしたもの。骨粗鬆症診断基準に用いられる

同年齢比較%:

同年齢の平均BMD値を100%として、被験者BMD値と比べて%をだしたもの。骨粗鬆症診断には用いられない(年齢とともに平均値が下がるため)。

診断基準(脆弱性骨折なしの場合)

正常 YAMの80%以上

骨減少症 YAMの70~80%

骨粗鬆症 YAMの70%未満

YAMの70%未満なら骨粗しょう症ということになる(脆弱性骨折がある場合は80%未満)。しかし、これは医学上「骨粗しょう症」を判断するための基準で、これを損害賠償実務上にそのまま使うことはできないはずである(この理由については最後に記す)。比較するのは若年齢層とではなく、同性・同年齢層だからである。

【参考・「高齢者の交通事故」より】

加齢による骨密度の減少(身体の変性自体)は、その程度が年齢相応のものから大きく異ならないときは「個体差の範囲」に留まるのであるから、骨粗鬆症との診断がなされたとしても、それの素因減額の対象にならない(大阪地裁平成10年10月16日、大阪地裁平成13年3月5日、大阪地裁平成15年2月20日)。したがって、減額を主張する側に、骨粗鬆症の程度と損害への寄与についての具体的主張・立証が求められることになる(神戸地裁平成13年4月20日)。

したがって、医師面談では以下のように質問する。

1:年齢相応か

2:年齢より少し進んでいる

3:年齢よりかなり進んでいる

のいずれに該当するかである。2、3に該当すれば素因減額や因果関係否定の対象になりうる。

そして、骨密度検査の「同年齢比較%」を確認するのである。某損保は、80%以下なら減額対象にしていたことは以前の記事で書いたことがある。

、

同性・同年齢層よりも骨粗しょう症が進んでいるとの回答が主治医からもし得られたなら、次は骨折にいたった原因として骨粗しょう症がどれくらい影響したのかを確認する。すなわち、

2:少し影響あり

3:半分程度あり

4:かなり影響あり

5:100%影響あり(骨粗しょう症がなければ骨折しなかった)

のいずれに該当するかを確認する。3~4が素因減額、5は因果関係の問題である。

さらに、

骨粗しょう症がなかったとして、どの程度の治療(入院・通院)になったのか。つまり骨折でなく打撲での治療期間も確認する。これは病的骨粗しょう症という理由で、事故と骨折との因果関係を否定し、打撲治療費のみ支払う場合の質問である。

以上が、骨粗しょう症による因果関係や素因減額を確認するための医療照会の流れである。

蛇足。以上の確認の結果、病的骨折だと判断され保険会社から因果関係を否定されたり素因減額を主張された場合はどうするか。裁判実務では、前者は加害者が被害者の素因を理由にして「否認」するという因果関係の問題であり、後者は因果関係を認めた上で、「抗弁」として素因を主張する素因減額の問題でもある。

そのような「否認」「抗弁」をされた場合にどう対抗するかである。いずれ記事にしたい。

骨粗鬆症に関する判例

51歳主婦兼家業の養豚業手伝いが右第3肋骨骨折、全身打撲等で89日入院、6年半近く通院(620日実通院)の後、12級相当の神経障害を残したとするのに対し、被告は経年性もしくは生来的な椎間狭少、骨粗鬆症が症状を長期化させたので減額を主張していた事案につき、右症状が発見されたのは受傷後20か月以上経過後であり、退行性変化は加齢による正常な生理的経過とみられるとされ、減額が否定された事例。

被告は、右損害の発生・拡大に原告の骨粗鬆症の素因が寄与していたから損害額の3割を減額すべきであると主張するので、この点について検討する。

本件事故の態様は前示認定のとおりであり、加害車は時速約5キロメートルから減速中に被害車右側部に衝突し、一方時速約10キロメートルで進行中だった被害車はこの衝突により左側に押し出され、乗車していた原告ともども衝突地点から約2メートルの地点に転倒したものである。(証拠略)によれば、被害車には右ペダルに凹損がみられるほかに事故による高度の損傷は見受けられない。

また治療の経過は前示認定のとおりであり、本件事故当時の原告の大腿骨頸部の骨萎縮の状況は、骨粗鬆症に罹患していたかないしは同症と正常な状態との境界領域にあり、一方本件骨折に対し人工骨頭置換術が選択されたのは、もっぱら骨折の形態上骨接合術では良好な骨癒合が得られないおそれがあったためであることが認められる。

他方本件事故前に、原告が骨粗鬆症等のため骨折その他で日常生活に支障をきたしていたことを示す証拠はない。

以上の事故態様及び治療の経過に照らすと、本件のような比較的低速での衝突事故にもかかわらず、原告に左大腿骨頸部骨折という重大な結果が発生した点については、これを明確に骨粗鬆症と断定できるかは別として、前記大腿骨頸部の骨萎縮の状態も一つの要因となっていたことが推認され、この推認を覆すに足りる証拠はない。しかしながら、本件のように交通事故による外力等がそれまで顕在化していなかった被害者のいわば潜在的な身体的素因に作用して通常発生すべき程度、範囲を越えた損害が発生した場合、右素因の寄与を理由に一律に賠償額を減額することは、事故がなかったならばそのような拡大した損害を被ることがなかったであろう被害者の立場とそのような事故の発生に責任ある加害者の立場とを比較考量すると損害の公平な分担の観点からして妥当な結論でないといわなければならない。被害者の潜在的な身体的素因を理由に賠償額を一律に減額ができるのは、その素因が相当高度のものであって、事故による外力の作用を待つまでもなく日常生活で通常経験する程度の出来事を契機として発現し得た状態にあり、事故による外力の作用は結果発生の単なる引き金にすぎないと評価できるような場合に限定するのが相当である。

本件では、①原告は、本件事故で衝突地点から約2メートル離れた路上に転倒させられており、衝突及び転倒の際に受けた衝撃は日常生活において通常経験するつまずきや転倒によるそれと直ちに同一視することができない程度のものであり、②原告の大腿骨頸部の骨萎縮のグレードもSinghの分類のⅢないしⅣ型であり、前示のとおり必ずしも骨粗鬆症との確定診断に至るほど高度なものではないことなどの事情に照らすと、本件において骨萎縮状態の寄与を理由に損害額を一律に減額することは相当ではなく、この点に関する被告の主張は採用することができないといわなければならない。

35歳左官業男子が両側変性股関節症等で4級相当の後遺症残す事案で、事故前に、持病であるネフローゼ症候群の治療のため、継続的にステロイドホルモン剤を投与、その副作用のために骨粗鬆症に罹患し、股関節の痛みを感じるようになり、また、大腿骨頭無腐性壊死も罹患したという既往症を考慮し、過失相殺類推適用で4割の減額が適用された事例。

骨粗鬆症及び椎間板の加齢変化がある症状固定時46歳男子が2度の追突で頸部捻挫等を受傷し、長期療養する事案で、右身体的素因や治療に対する姿勢がやや消極的であったこと等を考慮し、1割の寄与度減額を認めた事例。

51歳女子の原告は、平成10年11月30日午前9時40分ころ、札幌市豊平区内で乗用車を運転信号待ち停車中、被告運転の乗用車に軽微追突され、損傷確認に降車した際、転倒して左脛骨高原骨折、頸部捻挫等で入通院して14級10号を残し662万4、862円を求めて訴えを提起した。

裁判所は、転倒という「自らの過失」と「骨粗鬆症」の素因で75%の過失相殺を適用した。原告が降車した理由は「被告に追突されたこと…での降車を余儀なくされたから、相当因果関係…を肯定」すると認定した。しかし、「生れて以来ずっと北海道で生活し…凍結した路面に対する対処についても心得があった」原告が「軽微な…追突事故に…驚愕・狼狽のため取り乱して降車したというような状態ではなかった」から、「足を滑らせるという自らの過失も原因として競合している」上に「原告が骨粗鬆症の素因を有していたこと(証拠略)」ことを考慮し、「過失相殺として75%を控除する」と認定した。

恥骨骨折、第2から第5腰椎圧迫骨折の傷害を負った31歳の男性で、10数年にわたってウェゲナー肉芽腫の治療薬であるプレドニン(ステロイド)を服用していたため、副作用により重度の骨粗鬆症に罹患していた(同年齢比54%)。第2、第5腰椎圧迫骨折については、本件事故が引き金になって骨折が徐々に進展し、レントゲン写真上で分かるようになったとして事故との因果関係を肯定し、第3、第4腰椎圧迫骨折については、MRIでの変化が当初認められていないことからそれらは骨粗鬆症に起因するものだが、その骨粗鬆症は本件事故による痛みなどのため身体を使わなかったことが半分程度関与しているものと認めるのが相当として、本件事故の寄与度は50%とした。

歩行中の82歳の女性が、後退中の普通乗用車と道路脇の壁との間に挟まれて右大腿骨骨折した事故につき、最高裁平成4年6月25日判決を引用しつつ、骨粗鬆症に罹患していたことがどの程度のものであるか明らかでない上、年齢や事故態様を考慮すると、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するとはいいがたいとした。

歩行者と自転車の交通事故で、被害者が左大腿骨頸部骨折の傷害を負った事案。被害者である原告は、本件事故当時、左大腿骨頚部においても骨密度が低下しており、骨粗鬆症に罹患していたことを優に推認することができる。ただし、原告の罹患した骨粗鬆症は、このために日常生活における外力の程度で骨折を招来するような態様のものではなかったものと認められる。

原告の重篤な左大腿骨頚部骨折の傷害は、①原告の骨粗鬆症の素因と、②本件事故により原告が被告運転の被告車に身体の右側面を突然に衝突されたため、防御の姿勢を取ることができないまま、身体の左側部を地面に強く叩き付けられたことによって左大腿骨頚部に強い外力が加わったことが、ともに原因となって発生したものと推認することができるから、本件事故と原告の左大腿骨頚部骨折の受傷との間に相当因果関係を肯定することができる。

原告の罹患している骨粗鬆症について、本件事故当時35歳の原告の左大腿骨頚部の骨密度が70歳から75歳に匹敵するものであったことを斟酌して、素因減額の対象となる疾患に当たるものとして、過失相殺の規定を類推適用することとする。として、原告に生じた損害額の20パーセントと定めるのが相当である。

裁判所の考え方

骨粗しょう症の診断根拠が曖昧で、治療薬が劇薬だという問題

ここまで読んで何かおかしいことに気づかれなかったか。赤字で示した箇所、すなわち、同年齢比較%を使わず、あえて若年成人比較%(YAM=Young Adult Mean)のほうを医療では使っていることである。その理由について、「年齢とともに平均値が下がるため」としているが、骨粗しょう症が老化を原因とする以上、当たり前の話である。通常の老化と比較して病的といえるかどうかは、本来は同年齢比較でないと意味がないはずだからである。にもかかわらず、医療の世界では若年成年との比較にどうしてこだわるのか。

問題点が三つある。ひとつは若年成年との比較だから、加齢すればするほど骨粗しょう症に該当してしまうという骨粗しょう症の診断基準の問題。もうひとつが、骨密度を測る計測装置が3つあって、それぞれの出る数値が違うことである(笑)。もうひとつが、治療薬が劇薬なことである。このあたりの事情を近藤誠氏はこのように述べられている。

診断基準がいいかげんなこと

骨粗しょう症は、カルシウムなどが減って、骨の重さが軽くなった状態です。“骨密度”の低下状態ですが、僕が医学生だった頃、骨粗しょう症という診断名は聞いたことがないように思います。ところが現在日本には、骨粗しょう症の患者が1280万人もいると言います(男性:300万人、女性:980万人)。

そんなに増えたのは、ひとつには、診断基準がきびしいからです。

具体的には、20〜44歳という若い人たちの骨密度の70%未満を“基準値としています。そして60歳の人にも、90歳の人にも、同じ“70%未満”を適用するのです。

人は誰しも、加齢とともに骨密度が減っていくので、この方式だと、年をとればとるほど骨粗しょう症と診断されやすくなるわけです。言い換えれば、「老化は病気だ」と言っているようなものです。もし基準値を定めるなら、それぞれの年齢ごとに決めるのが合理的です。

それにそもそも、若年層の骨密度の70%未満を基準値にしたこと自体、データ的根拠がありません。専門家たちが「この辺にしておきましょうか」と、土木工事の談合のように決めた値が“70%未満”です。

測定装置によって診断率が違うこと

ふたつには、骨密度の測定装置が開発されたからです。測定装置が違うと、診断率が違ってくるのです。現在、エックス線を用いた測定装置は、三つの医療機器メーカーから異なったタイプの装置が製造・販売されていて、装置が違うと、測定値も異なってしまうのです。

たとえば、女性の半分以上が骨粗しょう症と診断されるのは、A社の装置では85歳になってからです。ところがB社の装置だと、75歳以上の半分以上が骨粗しょう症と診断されてしまうのです(「原発性骨粗鬆症の診断基準」2012年度改訂版)。

そうすると、なるべく骨粗しょう症と診断されたくない人は、A社の装置がある医療機関を訪ねるとよい。——これは“デタラメ”以外の何ものでもありません。

薬をジャンジャン飲ませて金儲け?

なぜこんなデタラメにもとづいた、骨粗しょう症の診断が盛んになったのか。言うまでもなく、医者や製薬会社が、より多くの人にクスリを飲ませたいからです。

そのため、クスリの承認や実地使用にもデタラメぶりが現れています。

骨粗しょう症のクスリが劇薬で危ないこと

骨粗しょう症のクスリは多種多様ですが、多くは“劇薬”に指定されています。危険なクスリなので、それぞれ臨床試験を実施して厚労省が承認した、というのが建前です。ところがほとんどの臨床試験は、椎体に骨折がある人たちを被験者としています。骨粗しょう症の圧倒的多数を占める、骨折がない人たちでの効果は確かめられていないのです。

それでも“骨粗しょう症”が厚労省の承認条件となっているため、医者は骨粗しょう症と診断しさえすれば、元気な人たちにもクスリを処方することができるわけです。

また臨床試験の実施期間は、せいぜい2〜3年です。しかし承認の際には通常、厚労省は処方できる期間を制限しないので、医者は、患者さんが死ぬまで使い続けることができます。——劇薬を一生飲み続けたら、どういうことになるのか。これはある意味、大規模な人体実験です。

でたらめの臨床試験?

臨床試験自体にも欠陥があります。

まず、臨床試験を施行するのが医者たちである、というのも建前で、実際には製薬会社が主導しています。それぞれの試験では、被験者になる患者さんを1人みつけるごとに、研究費という名目のワイロが数十万円ほど、医者たちの施設に振り込まれるのです。そのほかにも講演料や顧問料として、多額の金額が医者たちに渡るようになっています。

患者にとっては不都合で、製薬会社にとって好都合なことに、試験でえられたデータは製薬会社の社員がまとめています。そのため、医学雑誌に掲載される論文の著者欄には、製薬会社の社員の名前が数人分、乗っているのが通例です。

このようにデタラメな、ある意味やりたい放題のビジネスの結果、2013年の骨粗しょう症のクスリの売上高は、2200億円です。22年には3200億円にアップすると予想されています。

その結果、女性たちの健康は確実に害されています。

たとえば処方数が多い“ビスホスホネート”系のクスリ(BP製剤)は、当然ながら、骨を強くして骨折を防止する、というのが建前です。しかしこれを飲み続けると、健康人には見られぬかたちの“顎骨壊死”と“大腿骨の骨折”が生じます。このクスリは、確かに骨密度を高くはするのですが、ハリコの虎のようなもので、骨の強度はかえって弱くなってしまうのです(注)。

やはり骨を強くするには、クスリのような不自然なものは止め、バランスのよい食事をとり、日の光を浴びながら、散歩や運動をするに限るのです。(以上P152‐)

(注)

ビスホスホネート系のクスリ(BP製剤)の問題点については、こちらの記事がたいへん詳しく参考になる。そこに記載されていることだが、このような統計による「だまし」が行われているようだ。

BP製剤を服用した患者は、服用しなかった場合よりも股関節骨折のリスクが50%減る」という結果が出た比較試験があったのは事実です。

骨粗しょう症という病気は、90年代に骨密度計の普及と共にメジャーになった病気です。その当初は「BP製剤を大量に売らんがために、自然現象を病気にでっち上げようとしている」という非難にさらされました。それを封じるため製薬会社は資金を出してBP製剤の効果を測る比較試験を行ったのです。

その結果、BP製剤を使用しなかった群では股関節骨折の発生が100人に2人だったのに対し、使用した群は100人に1人だったのです。読者の皆さんは、この結果を見て、「どんぐりの背比べ」と思われるのではないでしょうか。

しかし、統計分析のマジックを使えば「リスクが50%も減少」ということになり、それがメディアを通じて拡散していったのです。こうした子供だましのようなトリックに騙されてはいけません。率よりも“実数”を確認してみるべきです。

三つの医療機器メーカーの測定装置による診断率の相違についての資料も参考までに載っけておく。